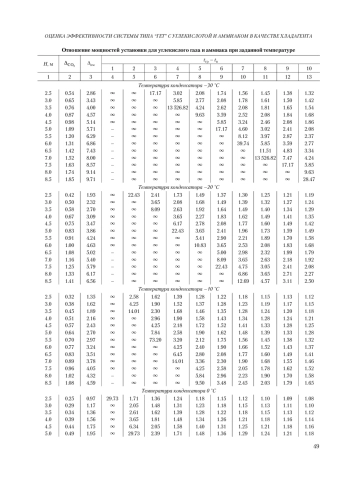

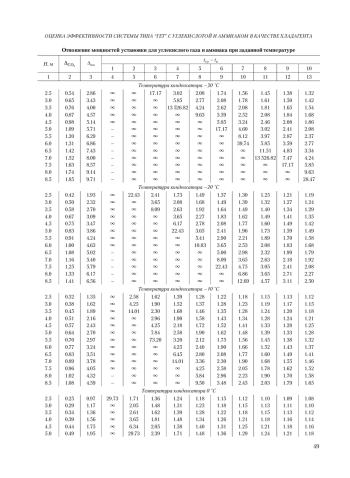

Приведено сравнение мощностей установок типа “ГЕТ”, работающих на хладагентах - углекислоте и аммиаке. Показано, что мощность установки с углекислотой всегда выше мощности установки с аммиаком.

Results of the comparison made between total capacities of horizontal evaporator tube (HET) systems (Russian brand name GET systems) working on such refrigerants as carbon dioxide and ammonia has revealed that the total capacity of HET systems using carbon dioxide is always higher, against ammonia-based systems.

Идентификаторы и классификаторы

Сезонные горизонтальные естественно-трубчатые охлаждающие устройства (“ГЕТ” устройства) применяются для поддержания отрицательных температур в многолетнемерзлых грунтах оснований в течение зимнего периода. Принципиальная схема устройства приведена на ри сунке. Математическая модель, описывающая работу установки “ГЕТ”, приведена в [Аникин, 2009]. Математическое моделирование установки “ГЕТ” с аммиаком описано в [Аникин и др., 2011]. В качестве рабочего тела для таких систем могут использоваться различные хладагенты. Однако не все хладагенты обеспечивают работоспособность системы. В статье [Аникин, Спасенникова, 2014] проанализировано несколько хладагентов: диоксид углерода, аммиак, фреон 22, фреон 12, фреон 142, фреон 21, фреон 11, хлористый метилен, ацетон, фреон 113, метанол. Анализ хладагентов был проведен для Ванкорского месторождения, значения температуры воздуха взяты для метеостанции Игарка. Согласно выводам этой статьи, такие хладагенты, как хлористый метилен, ацетон, фреон 113 и метанол, не обеспечивают работоспособность установки в течение зимнего периода. Большую эффективность показали диоксид углерода и аммиак

Список литературы

1. Аникин Г.В. Компьютерное моделирование работы систем горизонтального охлаждения грунтов. М., 2009. Деп. в ВИНИТИ 30.10.2009, № 674-В2009.

2. Аникин Г.В., Плотников С.Н., Спасенникова К.А. Компьютерное моделирование тепломассопереноса в системах горизонтального охлаждения грунтов // Криосфера Земли, 2011, т. XV, № 1, с. 33-39. EDN: NDIACN

3. Аникин Г.В., Спасенникова К.А. О выборе хладагента для сезонных охлаждающих устройств типа “ГЕТ” // Криосфера Земли, 2014, т. XVIII, № 2, с. 31-33. EDN: SDXXMP

4. Мельников В.П., Аникин Г.В., Ишков А.А. и др. Параметры верхних и нижних тепловых нагрузок, ограничивающих функционирование горизонтальной естественно действующей трубчатой системы // Криосфера Земли, 2017, т. XXI, № 3, с. 41-48. EDN: YPTGYB

Выпуск

Другие статьи выпуска

30 июня 2019 г. на 85-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни скончалась Людмила Семеновна Гарагуля – видный ученый, профессор кафедры геокриологии геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ.

Представлены результаты электроразведочных исследований строения многолетнемерзлой толщи в районе стационара Парисенто на полуострове Гыданский. По данным электромагнитных зондирований предполагаемая мощность многолетнемерзлой толщи составляет 210-300 м. Электротомография разреза показала, что толща пород, включающая пластовые льды, характеризуется удельным электрическим сопротивлением, превышающим миллион ом-метров. Это ограничивает чувствительность метода ниже глубин 50-75 м. Показано, что закрепление глубокозалегающих проводящих слоев, выделенных по данным электромагнитных зондирований, слабо влияет на ошибку инверсии данных электротомографии. Однако введение слоев с закрепленным электросопротивлением на глубине привело к улучшению модели для геологической интерпретации. Установлено, что пластовые льды между озерами Круглое и Парисенто не имеют сплошного распространения, как представлялось ранее по данным бурения. Выделена линейная область пониженного электросопротивления пород, которая, вероятно, связана с палеоруслом, соединяющим озера в прошлом. Численным моделированием тепловых полей установлены несквозной талик под оз. Круглое глубиной 140 м и сквозной талик под оз. Парисенто. Рассмотрено влияние трехмерных проводящих неоднородностей в виде подозерного талика и озера на распределение удельного электрического сопротивления в дву- и трехмерных геоэлектрических моделях.

Для оценки изменения газопроницаемости мерзлых песчаных грунтов в условиях гидратообразования при отрицательной температуре проведено специальное экспериментальное моделирование. Эксперименты выполнены на оригинальной установке, позволяющей определить газопроницаемость дисперсных пород в условиях замораживания и гидратонасыщения. В ходе опытов получены данные по изменению газопроницаемости мерзлых песчаных грунтов, насыщенных метаном или диоксидом углерода, в условиях гидратообразования при температуре -5 °С. Установлено, что при гидратообразовании в мерзлых песчаных образцах происходит снижение газопроницаемости, величина которой зависит от начального льдосодержания. Получена зависимость снижения газопроницаемости от степени перехода порового льда в гидрат. При этом тип газа-гидратообразователя влияет на интенсивность снижения газопроницаемости мерзлых песков во времени.

Рассмотрены динамика площади морских льдов в Северном полушарии и изменение инсоляции на разных высотных уровнях в полярных районах как возможные факторы изменения общего содержания озона в атмосфере. Установлено, что годовой ход общего содержания озона тесно связан с годовым ходом и многолетними изменениями площади морских льдов в Северном полушарии. На основе регрессионной модели выполнен оценочный прогноз общего содержания озона до 2050 г. Показано, что в этой модельной концепции следует учитывать криосферный фактор изменения общего содержания озона в атмосфере (площади морских льдов в Северном полушарии и инсоляции на разных высотных уровнях в полярных районах).

Приведены результаты многолетнего геокриологического мониторинга на восьми стационарах в западном секторе российской Арктики. Потепление климата составило около 2.8 °С (1970-2018 гг.). Получены данные о динамике среднегодовой температуры в сезонноталом слое и толще многолетнемерзлых пород доминантных ландшафтов в различных биоклиматических зонах (типичная тундра, южная тундра, лесотундра, северная тайга). Предложено выделять три стадии устойчивости мерзлоты по отношению к потеплению климата: устойчивая мерзлота, неустойчивая мерзлота и мерзлота в стадии активной деградации. Показано, что деградация мерзлоты вызвала активное развитие растительного покрова и смещение границ биоклиматических зон к северу на 30-40 км (1975-2018 гг.).

Рассмотрены особенности строения и состава поздненеоплейстоценовых повторно-жильных льдов в обнажении ледового комплекса на пологом склоне хребта Кулар в западной части Яно-Индигирской низменности. Установлен возраст ледяных жил, которые формировались 47-42 и 37-32 тысяч лет назад. В те чение этого времени дважды фиксируются относительно высокие температуры вегетационного периода, которые повышались настолько, что были достаточны для произрастания деревьев. Относительно теплый летний сезон способствовал активизации склоновых процессов и накоплению склоновых едомных толщ.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- СО РАН

- Регион

- Россия, Новосибирск

- Почтовый адрес

- 630090, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, пр-кт Академика Лаврентьева, д 17

- Юр. адрес

- 630090, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, пр-кт Академика Лаврентьева, д 17

- ФИО

- Пармон Валентин Николаевич (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СО РАН)

- E-mail адрес

- sbras@sb-ras.ru

- Контактный телефон

- +7 (495) 9381848