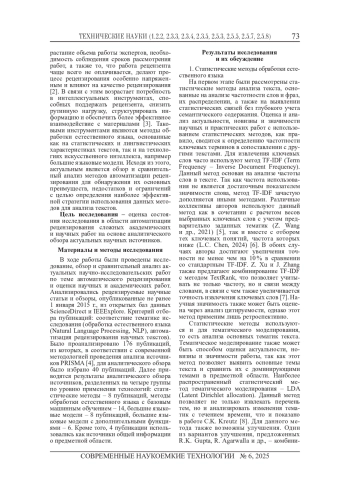

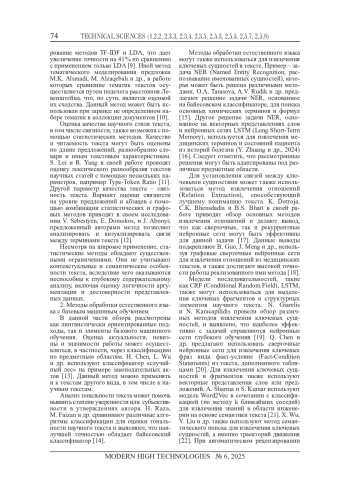

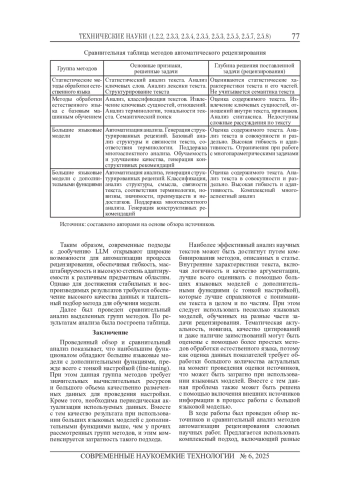

Рецензирование текстов сложных документов, то есть документов, как имеющих сложную структуру, так и затрагивающих значительное количество вопросов, является неотъемлемой составляющей образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности. Однако данный процесс требует внимания, глубокого анализа и индивидуального подхода, что сложно обеспечить при возрастающем объеме научных работ. В связи с этим актуальной становится задача автоматизации рецензирования. Целью данного исследования является сравнительный анализ методов автоматизации рецензирования научных текстов для выявления наиболее эффективных подходов. Для проведения обзора было проанализировано 176 актуальных исследовательских и обзорных статей из открытых баз ScienceDirect и IEEExplore, опубликованных не ранее 1 января 2015 г., из которых было выбрано 40. Выбранные источники были разделены на четыре группы по виду используемых методов: статистические методы, методы обработки естественного языка с машинным обучением, большие языковые модели, в том числе с дополнительными функциями. Для каждой из групп методов выявлены основные функции и оценена глубина решения задачи рецензирования. Проведенный сравнительный анализ методов показывает, что наибольшую эффективность и глубину решения задачи рецензирования показывают большие языковые модели с дополнительными функциями (прежде всего дополнительно обученные). Вместе с тем для более эффективного использования вычислительных ресурсов предлагается комплексный подход, объединяющий как большие языковые модели, так и методы обработки естественного языка.

Идентификаторы и классификаторы

Рецензирование текстов сложных документов, то есть документов, имеющих как сложную структуру, так и значительное количество рассматриваемых вопросов, подготовленных студентами и молодыми учеными, является неотъемлемой составляющей как образовательного процесса, так и научно-исследовательской деятельности.

Список литературы

1. Тихонова Е.В., Раицкая Л.К. Рецензирование как инструмент обеспечения эффективной научной коммуникации: традиции и инновации // Научный редактор и издатель. 2021. Т. 6. № 1. С. 6-17. DOI: 10.24069/2542-0267-2021-1-6-17 EDN: QJKXLW

2. Drozdz J.A., Ladomery M.R. The Peer Review Process: Past, Present, and Future // British Journal of Biomedical Science. 2024. Vol. 81. DOI: 10.3389/bjbs.2024.12054 EDN: ERPCQI

3. Иванова Л.А. Искусственный интеллект при написании научных статей - положительный или вредоносный фактор? // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2024. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-pri-napisanii-nauchnyh-statey-polozhitelnyy-ili-vredonosnyy-faktor (дата обращения: 11.05.2025). EDN: YRKWJQ

4. Tedja B., Al Musadieq M., Kusumawati A., Yulianto E. Systematic literature review using PRISMA: exploring the influence of service quality and perceived value on satisfaction and intention to continue relationship // Future Business Journal. 2024. Vol. 10. DOI: 10.1186/s43093-024-00326-4 EDN: MBXFKP

5. Wang Z., Wang D., Li Q. Keyword Extraction from Scientific Research Projects Based on SRP-TF-IDF[J] // Chinese Journal of Electronics. 2021. Vol. 30, Is. 4. P. 652-657. URL: https://cje.ejournal.org.cn/article/doi/ (дата обращения: 21.05.2025). DOI: 10.1049/cje.2021.05.007 EDN: KUBJJL

6. Chen L.C. An extended TF-IDF method for improving keyword extraction in traditional corpus-based research: An example of a climate change corpus // Data & Knowledge Engineering. 2024. Vol. 153. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169023X24000466 (дата обращения: 21.05.2025).

7. Xu Z., Zhang J. Extracting Keywords from Texts based on Word Frequency and Association Features // Procedia Computer Science. 2021. Vol. 187. P. 77-82. DOI: 10.1016/j.procs.2021.04.035

8. Kreutz C.K. A Hybrid Approach for Dynamic Topic Models with Fluctuating Number of Topics // Proceedings - 30th GI-Workshop Grundlagen von Datenbanken. Wuppertal, Germany: Heinrich-Heine University Düsseldorf, Department of Computer Science. 2018. P. 35-40. [Электронный ресурс]. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2126/paper5.pdf (дата обращения: 21.05.2025).

9. Gupta R.K., Agarwalla R., Naik B.H., Evuri J.R., Thapa A., Singh T.D. Prediction of research trends using LDA based topic modeling // Global Transitions Proceedings. 2022. Vol. 3, Is. 1. P. 298-304. DOI: 10.1016/j.gltp.2022.03.015 EDN: RJNGYW

10. Alsmadi M.K., Alzaqebah M., Jawarneh S., Almarashdeh I., Al-Betar M.A., Alwohaibi M., Al-Mulla N.A., Ahmed E.A.E., Al Smadi A. Hybrid topic modeling method based on dirichlet multinomial mixture and fuzzy match algorithm for short text clustering // Journal of Big Data. 2024. Vol. 11, Is. 68. DOI: 10.1186/s40537-024-00930-9 EDN: DREMND

11. Lei S., Yang R. Lexical richness in research articles: Corpus-based comparative study among advanced Chinese learners of English, English native beginner students and experts // Journal of English for Academic Purposes. 2020. Vol. 47, Is. 100894. DOI: 10.1016/j.jeap.2020.100894 EDN: ZILXRC

12. Sebestyén V., Domokos E., Abonyi J. Multilayer network based comparative document analysis (MUNCoDA) // MethodsX. 2020. Vol. 7, Is. 100902. DOI: 10.1016/j.mex.2020.100902

13. Chen H., Wu L., Chen J., Lu W., Ding J. A comparative study of automated legal text classification using random forests and deep learning // Information Processing & Management, 2022. Vol. 59, Is. 2. № 102798. DOI: 10.1016/j.ipm.2021.102798 EDN: RPBYGE

14. Raza H., Faizan M., Hamza A., Mushtaq A., Akhtar N. Scientific Text Sentiment Analysis using Machine Learning Techniques // International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). 2019. Vol. 10, Is. 12. DOI: 10.14569/IJACSA.2019.0101222

15. Tarasova O.A., Rudik A.V., Biziukova N.Y., Filimonov D.A., Poroikov V.V. Chemical named entity recognition in the texts of scientific publications using the naïve Bayes classifier approach // Journal of Cheminformatics. 2022. Vol. 14, Is. 55. DOI: 10.1186/s13321-022-00633-4 EDN: VPBEQV

16. Zhuang Y., Zhang J., Lu R., He K., Li X. MedNER: Enhanced Named Entity Recognition in Medical Corpus via Optimized Balanced and Deep Active Learning // ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology. 2024. Vol. 15, Is. 5. № 108. P. 1-24. DOI: 10.1145/3678178

17. Detroja K., Bhensdadia C.K., Bhatt B.S. A survey on Relation Extraction // Intelligent Systems with Applications. 2023. Vol. 19. № 200244. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667305323000698 (дата обращения: 21.05.2025). EDN: YUPWXG

18. Guo B., Meng J., Zhao D., Jia X., Chu Y., Lin H. Integrating graph convolutional networks to enhance prompt learning for biomedical relation extraction // Journal of Biomedical Informatics. 2024. Vol. 157, Is. 104717. DOI: 10.1016/j.jbi.2024.104717 EDN: DZBICD

19. Giarelis N., Karacapilidis N. Deep learning and embeddings-based approaches for keyphrase extraction: a literature review // Knowledge and Information Systems. 2024. Vol. 66. P. 6493-6526. DOI: 10.1007/s10115-024-02164-w EDN: GQLBHZ

20. Qizhi Chen, Hong Yao, Diange Zhou. The joint extraction of fact-condition statement and super relation in scientific text with table filling method // Information Processing & Management, 2025. Vol. 62, Is. 1. № 103906. DOI: 10.1016/j.ipm.2024.103906

21. Sharma A., Kumar S. Ontology-based semantic retrieval of documents using Word2vec model // Data & Knowledge Engineering. 2023. Vol. 144. № 102110. DOI: 10.1016/j.datak.2022.102110 EDN: XQVOWV

22. Wu X., Liu Y., Zhao X., Chen J. STKST-I: An Efficient Semantic Trajectory Search by Temporal and Semantic Keywords // Expert Systems with Applications. 2023. Vol. 225. № 120064. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417423005663 (дата обращения: 21.05.2025). EDN: ZXQNEH

23. Lu Y., Lin H., Tang J., Han X., Sun L., End-to-end neural event coreference resolution // Artificial Intelligence. 2022. Vol. 303. № 103632. DOI: 10.1016/j.artint.2021.103632 EDN: QUGOUK

24. Jia J.K., Shao Y.B., Long H., Du Q.Z. A Natural Language Sentence Analysis Algorithm Based on Word Order Modifier Syntax Rules // Procedia Computer Science. 2020. Vol. 166. P. 496-500. DOI: 10.1016/j.procs.2020.02.058

25. Yeung S. A comparative study of rule-based, machine learning and large language model approaches in automated writing evaluation (AWE) // Proceedings - 15th International Learning Analytics and Knowledge Conference (LAK ‘25). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA. 2025. P. 984-991. DOI: 10.1145/3706468.3706566

26. Bhatnagar V., Duari S., Gupta S.K. Quantitative Discourse Cohesion Analysis of Scientific Scholarly Texts Using Multilayer Networks // IEEE Access. 2022. Vol. 10. P. 88538-88557. URL: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9857833 (дата обращения: 21.05.2025). EDN: PFTQPT

27. Xu D., Chen W., Peng W., Zhang C., Xu T., Zhao X., Wu X., Zheng Y., Wang Y., Chen E. Large language models for generative information extraction: a survey // Frontiers of Computer Science. 2024. Vol. 18. № 18635718. DOI: 10.1007/s11704-024-40555-y EDN: ZAWXHC

28. Polak M.P., Morgan D. Extracting accurate materials data from research papers with conversational language models and prompt engineering // Nature Communications. 2024. № 15. URL: https://www.nature.com/articles/s41467-024-45914-8 (дата обращения: 21.05.2025). EDN: QXDHVM

29. Lee J., Lee J., Yoo J.J. The role of large language models in the peer-review process: opportunities and challenges for medical journal reviewers and editors // Journal of Educational Evaluation for Health Professions. 2025. Vol. 22, Is. 4. DOI: 10.3352/jeehp.2025.22.4 EDN: PEELIW

30. Xie T., Kuang Y., Tang Y., Liao J., Yang Y. Using LLM-supported lecture summarization system to improve knowledge recall and student satisfaction // Expert Systems with Applications. 2025. Vol. 269, Is. 126371. DOI: 10.1016/j.eswa.2024.126371 EDN: QCPXPR

31. Zhou R., Chen L., Yu K. Is LLM a Reliable Reviewer? A Comprehensive Evaluation of LLM on Automatic Paper Reviewing Tasks // Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italia. ELRA and ICCL. 2024. P. 9340-9351.

32. Li Z., Chen C., Li M., Liao B. Exploring formal defeasible reasoning of large language models: A Chain-of-Thought approach // Knowledge-Based Systems. 2025. Vol. 319, Is. 113564. DOI: 10.1016/j.knosys.2025.113564

33. Taechoyotin P., Wang G., Zeng T., Sides B., Acuna D. Multi-agent multi-modal scientific review generation with external knowledge // Proceedings - Neurips 2024 Workshop Foundation Models for Science: Progress, Opportunities, and Challenges. 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://openreview.net/forum?id=frvkE8rCfX (дата обращения: 11.05.2025).

34. Jin Y., Zhao Q., Wang Y., Chen H., Zhu K., Xiao Y., Wang J. Agent Review: Exploring Peer Review Dynamics with LLM Agents // Proceedings - 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Miami, Florida, USA. Association for Computational Linguistics. 2024. P. 1208-1226. DOI: 10.18653/v1/2024.emnlp-main.70

35. Anisuzzaman D.M., Malins J.G., Paul A. Friedman P.A., Zachi I. Attia Z.I. Fine-Tuning Large Language Models for Specialized Use Cases // Mayo Clinic Proceedings: Digital Health. 2025. Vol. 3, Is. 1. № 100184. DOI: 10.1016/j.mcpdig.2024.11.005 EDN: VPXVJR

36. Pratap S., Aranha A.R., Kumar D., Malhotra G., Iyer A.P.N., Shylaja S.S. The fine art of fine-tuning: A structured review of advanced LLM fine-tuning techniques // Natural Language Processing Journal. 2025. Vol. 11, Is. 100144. DOI: 10.1016/j.nlp.2025.100144

37. Gao D., Ma Y., Liu S., Song M., Jin L., Jiang W., Wang X., Ning W., Yu S., Xuan Q., Cai X., Yang L. FashionGPT: LLM instruction fine-tuning with multiple LoRA-adapter fusion // Knowledge-Based Systems. 2024. Vol. 299, Is. 112043. DOI: 10.1016/j.knosys.2024.112043 EDN: UBCBTX

38. Wei F., Keeling R., Huber-Fliflet N., Zhang J., Dabrowski A., Yang J., Mao Q., Qin H. Empirical Study of LLM Fine-Tuning for Text Classification in Legal Document Review // Proceedings - 2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData). 2023. P. 2786-2792. DOI: 10.1109/BigData59044.2023.10386911

39. Lu J., Yu L., Li X., Yang L., Zuo C., LLaMA-Reviewer: Advancing Code Review Automation with Large Language Models through Parameter-Efficient Fine-Tuning // Proceedings - 2023 IEEE 34th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), Florence, Italy. 2023. P. 647-658. DOI: 10.1109/ISSRE59848.2023.00026

40. Li Z., Wang Z., Wang W., Hung K., Xie H., Wang F.L. Retrieval-augmented generation for educational application: A systematic survey // Computers and Education: Artificial Intelligence. 2025. Vol. 8. № 100417. DOI: 10.1016/j.caeai.2025.100417

Выпуск

Другие статьи выпуска

Работа с детьми с ограниченными возможностями сопряжена с различными трудностями, что отражается как на работе специалистов, так и на взаимодействии структурных подразделений, в обязанности которых входит мониторинг и поддержка реабилитации, интеграции и приобщения таких детей. Однако на примере работы логопедов из различных учреждений в рамках междисциплинарного взаимодействия с другими специалистами можно проследить проблемные аспекты. Целью исследования является изучение механизмов обеспечения преемственности в работе структурных подразделений, участвующих в обеспечении населения услугами здравоохранения, образования и полноценной жизни. При подготовке работы использовались общенаучные, описательные и аналитические методы исследования. В статье подчеркивается важность системы нейрореабилитации для детей с ограниченными возможностями. Результаты исследования показывают, что в системе межведомственного взаимодействия остаётся много нерешенных проблем. Однако в ряде регионов и крупных городов сформировались практики, способствующие активной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Была описана одна из таких практик, указывающая на возможности психолого-педагогической поддержки детей в условиях стационара. Сделан вывод о том, что комплексный и системный подход в рамках междисциплинарного взаимодействия специалистов с участием логопедов будет способствовать успешной реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Развитие современных образовательных технологий и появление искусственного интеллекта, который генерирует самые различные данные, открывают новые перспективы во всех областях знаний. Это приводит к изменениям подходов, методик, приемов и средств обучения высшего профессионального образования. В данном исследовании авторы ставят целью определить готовность преподавателей и студентов медицинского вуза использовать в работе материалы, сгенерированные искусственным интеллектом, а также выявить сомнения и перспективы внедрения инструментов современных технологий в образовательный процесс. Материалом для исследования послужили собственные статистические данные авторов, собранные в результате общения с преподавателями в рамках конференций (Оренбург, 2025) и опроса в Яндекс Формах 208 студентов первого курса. Выбранные авторами теоретический и эмпирический методы позволяют рассмотреть объект исследования с ценностной точки зрения, так как в медицинской профессии очень важно личностное взаимодействие врача и пациента. В то же время для достойного поддержания здоровья и охраны жизни населения профессиональные компетенции специалистов здравоохранения всех уровней должны быть подкреплены свободным владением цифровыми и информационными ресурсами работы. Инновационные технологии помогают создавать эффективные образовательные программы, обрабатывать большой объем информации и персонализировать учебный материал. Появляются новые педагогические подходы и стратегии получения знаний, умений и навыков. Только при грамотно выстроенном взаимодействии преподаватель - студент технологии, основанные на искусственном интеллекте, будут работать на цели образования, приводить к повышению академической успеваемости и становлению высокопрофессионального специалиста.

В статье проведен анализ теоретических и практических подходов к организации многоуровневого оценивания знаний студентов с описанием направлений оценивания: типы, виды и уровни. Актуальность направления исследования обусловлена необходимостью обеспечения прозрачной, объективной и дифференцированной системы оценивания знаний студентов, учитывающей различный уровень подготовки студентов и особенности организации учебного процесса, в случае с дисциплинами, читаемыми в потоках. Целью статьи является описание механизмов применения элементов системы многоуровневого оценивания знаний (СМОЗ) студентов с акцентом на организацию своевременной реализации обратной связи «преподаватель - студент», способствующей повышению качества усвоения знаний. Реализация заявленной цели исследования обеспечивается системой многоуровневого оценивания знаний студентов с применением элементов цифровой образовательной среды. Приводится описание взаимодействия элементов рассматриваемой системы оценивания знаний, а именно технологии непрерывной оценки остаточных знаний и элементов модифицированной архитектуры цифровой образовательной среды. Для реализации обратной связи в архитектуру интегрированы такие компоненты, как искусственный интеллект, социальные сети и виртуальный информационно-коммуникационный помощник. В заключение приводится анализ применения системы многоуровневого оценивания знаний в цифровой образовательной среде на примере потоковой дисциплины кафедры прикладной математики Российского технологического университета.

В современных условиях задачами системы образования являются обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение национальной культуры (обычаев, традиций, ценностей, искусства), включение региональных компонентов в образовательный процесс. Национально-региональный компонент в профессиональной подготовке будущего учителя в вузе играет ключевую роль в формировании глубокого понимания культурного наследия и традиционных ценностей родного края. Автор акцентирует внимание на множестве аспектов региональной составляющей, усиливающих значимость гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса, акцентируя внимание на развитии духовных ценностей и фундаментальных личностных качеств обучающихся. Цель статьи заключается в выявлении и обосновании педагогических условий реализации национально-регионального компонента в профессиональной подготовке будущего учителя и представлении результатов опытно-экспериментальной работы. Автор подчеркивает важность реализации национально-регионального компонента в профессиональной подготовке будущего учителя, так как это является важным шагом на пути к гармоничному развитию общества, к сохранению культурного многообразия нации, подготовке подрастающего поколения, понимающего значимость и ценность культурных различий разных народов России. Это неисчерпаемый источник вдохновения для будущего учителя, стремящегося сохранять и переосмысливать традиционные и современные аспекты в своей практической деятельности. В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по реализации национально-регионального компонента в профессиональной подготовке будущего учителя на базе кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного университета. Автор делает вывод, что выделенные педагогические условия способствует реализации национально-регионального компонента в профессиональной подготовке будущего учителя и способствуют формированию понимания культурного наследия, интеграции молодежи в мировое культурное пространство.

Статья посвящена вопросам организации внеурочной деятельности обучающихся. Работа осуществлялась в 2023-2024 году с младшими школьниками 3-4 классов образовательных учреждений МОУ «СОШ № 60» имени Героя Советского Союза П. Ф. Батавина, МАОУ «СОШ «Аврора», МАОУ «Гимназия № 3» г. Саратова на тематических занятиях, экскурсионных маршрутах, в играх. Поставлена цель: обобщить результаты педагогического опыта по организации внеурочной деятельности обучающихся краеведческой направленности в условиях пространства городского парка. Для достижения цели авторы выявили важные тенденции развития внеурочной деятельности школьников, заложенные в современное образование, а именно: смещение акцентов на становление саморегуляции у детей и подростков; построение образовательного пространства вокруг человека; развитие самостоятельности и активности у представителей подрастающего поколения в ходе решения социально значимых задач. Оценили возможности использования природных и социокультурных зон парка в образовательных целях, отметили его потенциал с учетом функций: мировоззренческой, просветительной, прогностической, практической, рекреационной, социальной, экологической. Разработали и апробировали экскурсионные маршруты экологической, исторической и математической направленности. Описали результаты организации игры «Тайны городского парка», что позволило обобщить работу творческих коллективов образовательных учреждений по созданию природоохранных экскурсионных маршрутов с учетом интересов и предпочтений обучающихся.

Цель исследования - изучить особенности понимания многозначности слов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Для таких детей характерно нарушение всех сторон речевого развития, однако недостаточный уровень сформированности словарного запаса является одним из ключевых компонентов в структуре речевого дефекта. При этом важно не только количество, но и качество словарного запаса, в том числе знакомство дошкольника с таким явлением, как многозначность слов, раскрытие многозначности уже известных слов. Исследование проводилось на базе МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 8» г. о. Саранск. Исследование было проведено в период с 3 по 15 ноября 2024 г.; в нем приняли участие 19 дошкольников 6-7 лет, посещающих логопедическую группу и имеющих заключение о наличии общего недоразвития речи (III уровень речевого развития). В эмпирической части статьи представлены ход и результаты проведенного эксперимента по исследованию понимания многозначности слов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Диагностическая программа включала задания, которые предъявлялись обследуемым индивидуально: понимание многозначного слова-предмета, понимание многозначного слова-признака, понимание многозначного слова-действия, понимание фразеологизмов. Анализ экспериментальных данных показал отсутствие у дошкольников показателей высокого уровня и уровня выше среднего по всем заданиям; преобладающими оказались результаты, соотносимые с уровнем ниже среднего. Дети данной категории испытывают затруднения при интерпретации лексического значения слов-предметов, слов-действий, слов-признаков, определения, предлагаемые детьми, характеризуются конкретностью, неразвернутостью, практически не используются варианты с переносным значением, детям требуется стимулирующая помощь. Обучающиеся не употребляют в собственной речи многозначные слова и/или выражения или делают это очень редко, понимание многозначных слов нарушено. Выявлена необходимость организации коррекционной работы по формированию понимания многозначности слов у детей исследуемой категории. Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» по теме «Научно-методические аспекты коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья».

Данное исследование посвящено рассмотрению основных аспектов развития цифровых навыков и разработке и процессу применения технологии веб-квеста при подготовке научно-педагогических кадров. В работе выделены основные цифровые навыки, которые важны современному преподавателю высшей школы, инновационные направления по их формированию и развитию. Цель исследования заключается в разработке и внедрении образовательного веб-квеста на базе стандартных инструментов веб-разработки при подготовке научно-педагогических кадров. Авторы исследовали потенциал веб-квестов в подготовке научно-педагогических кадров, выявив преимущества и разработав рекомендации по их организации для преподавателей. Исследование включало анализ предметной области, сравнительный анализ веб-сервисов для создания образовательного контента, моделирование и разработку веб-квестов, направленных на формирование профессиональных компетенций у студентов. На примере разработанного и апробированного веб-квеста авторы продемонстрировали процесс развития цифровой компетенции у аспирантов, представив детальный сценарий, структуру, цели и задачи каждого этапа, а также необходимые ресурсы. В результате предложена подробная технология создания веб-квеста с использованием конкретного веб-сервиса и приведен пример успешной реализации. Может быть использован в качестве образца для разработки аналогичных образовательных ресурсов.

Изменения в системе высшего образования направлены на развитие знаний, навыков и профессиональных компетенций будущих специалистов в соответствии с долгосрочными потребностями экономики и других сфер деятельности. В этой связи особое внимание должно уделяться образовательным программам, обеспечивающим профессиональную подготовку студентов в части системного овладения «отраслевыми» и организационно-управленческими компетенциями, необходимыми для эффективного функционирования и развития бизнес-систем и процессов различного уровня. Соответственно, ключевыми компетенциями являются: умение работать в команде, навыки управления проектной деятельностью, знания в области информационных технологий. Цель исследования состоит в изучении и систематизации практик преподавания проектного менеджмента на примере ряда российских вузов, выявлении их особенностей и возможностей дальнейшего развития и внедрения в учебный процесс, в том числе в рамках актуального редизайна курса «Проектный менеджмент в профессиональной деятельности». В процессе исследования использовались инструменты и методы систематизации, сравнений и сопоставлений, критического анализа, опроса, анкетирования и др. Обзор учебных программ по проектному менеджменту разных вузов Российской Федерации показал существенные различия в подходах к данной дисциплине. Интернет-обзор учебных программ был дополнен опросом. Все это позволило выявить общие подходы и различия в преподавании проектного менеджмента на магистерских программах и сделать выводы о дальнейших тенденциях в данной сфере.

В статье исследуется проблема повышения качества подготовки специалистов технических направлений в колледжах путем интеграции теоретических знаний по физике с практическими заданиями, направленными на развитие технического мышления и умения конструировать технические устройства. Несмотря на значительный потенциал физики в формировании практических навыков, умений по конструированию технических объектов, отсутствует эффективная методика обучения этому виду деятельности. Цель исследования - разработка и реализация методики обучения студентов технических специальностей колледжа методу конструирования технических устройств, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в процессе изучения курса физики. Методологической основой исследования явились концепции деятельностного, компетентностного и контекстного подходов обучения. Разработан обобщённый способ конструирования технических объектов, состоящий из действий, последовательное выполнение которых приводит к созданию действующей модели или прототипа электротехнического устройства. Предложена методика организации учебного процесса по формированию у студентов, обучающихся по различным техническим направлениям колледжа, обобщенного способа конструирования электротехнических устройств. Описаны результаты проведенной опытно-экспериментальной работы по внедрению разработанной методики, которые доказывают её целесообразность и результативность. Сформированный у студентов способ выполнения деятельности по конструированию технических устройств позволяет успешно выполнять индивидуальные проекты, связанные с профессиональной практикой. Интеграция теоретических знаний по физике с созданием реальных технических устройств эффективно развивает техническое мышление и улучшает подготовку будущих специалистов.

В статье предложен метод представления и исполнения логики системы управления технологическим процессом палетизации коробок в виде конечного автомата, реализованного средствами реляционной модели данных и языка SQL. Целью исследования является разработка инженерного подхода, обеспечивающего формализованное, масштабируемое и конфигурируемое описание дискретной логики управления, пригодное для интеграции с цифровыми производственными платформами. Каждое состояние автомата реализуется в виде таблицы базы данных с управляющими сигналами и флагом активности, а переходы задаются через условия и исполняются с помощью SQL-триггеров. Такая архитектура позволяет управлять логикой процесса непосредственно в структуре данных, без привязки к программному коду контроллера, обеспечивая прозрачность, адаптируемость и возможность верификации поведения системы. Предложенный подход успешно описывает как штатные, так и аварийные сценарии палетизации, включая взаимодействие роботов, конвейера и системы машинного зрения. Реализация была протестирована на производственном стенде и подтвердила устойчивость и гибкость модели. Сравнение с традиционными средствами проектирования логики показало, что применение реляционной модели и SQL-автомата упрощает модификацию, поддержку и интеграцию системы управления в цифровую инфраструктуру предприятия.

В условиях стремительного роста объёмов грузоперевозок и усложнения логистических процессов особую актуальность приобретает внедрение интеллектуальных технологий, способных адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка. Одним из таких решений является применение методов машинного обучения на графах для построения рекомендательных систем в логистике. Целью данной работы является исследование возможностей персонализированных графовых моделей, предназначенных для оптимизации логистических процессов за счёт более точного подбора маршрутов, перевозчиков и сопутствующих услуг с учётом индивидуальных предпочтений участников логистической цепочки. В работе исследуется применение графовых методов машинного обучения для построения рекомендательных систем в сфере транспортной логистики с учётом индивидуальных предпочтений пользователей. Предложен подход к персонализации графовых моделей на основе интеграции пользовательских характеристик и динамического пересчёта весов связей в графе. Разработанная модель позволяет оптимизировать логистические процессы, повышая релевантность рекомендаций по выбору маршрутов и перевозчиков. Эффективность предложенного метода подтверждена экспериментальными результатами на реальных данных: достигнуты значения Precision 88 %, Recall 81 % и NDCG 0,94. Представленные результаты демонстрируют преимущества разработанной системы по сравнению с традиционными методами логистического планирования в условиях динамически изменяющейся среды.

В данной статье представлена содержательная постановка задачи математического моделирования оптимального управления нагревом «термически тонких» и «термически массивных» тел в печи, обеспечивающего минимум по критерию расхода топлива. Рассматривается задача нагрева термически «тонкого тела», позволяющая при заданных условиях конвективного теплообмена в печи, времени нагрева и вида топлива выбирать такой температурный режим, при котором заданная конечная температура достигается при минимальном расходе топлива. Рассмотренные модели распространяются на камерные печи с учетом рассредоточенного подвода топлива и отвода дыма. Установлено, что при возрастании мощности печи оптимальное время нагрева уменьшается и скоростной нагрев «термически тонких» тел наиболее выгоден при большой удельной мощности холостого хода печей, например секционных. Обнаружено, что при отсутствии ограничений оптимальная температура газов достигается при постоянной тепловой мощности, а затем нагрев осуществляется при предельно допустимой температуре газов. Представлена вычислительная методика и процедура расчета нагрева «термически массивных» тел, состоящая из двух периодов: нагрева при оптимальной постоянной тепловой мощности до момента достижения заданной конечной среднеобъемной температуры с выдержкой при постоянном теплосодержании, с учетом удельного расхода топлива, что является современным инструментом для цифровизации расчета энергоемкого процесса нагрева рудного материала на предприятиях горнообогатительного комплекса промышленности. Представлены численные процедуры по определению оптимальной тепловой мощности в регенеративных и рекуперативных нагревательных колодцах с учетом веса исследуемых образцов, применяемого топлива и мощности холостого хода. Анализ представленных вычислительных процедур использования топлива позволяет выявить новые подходы к исследованию закономерностей между характеристиками нагрева рудного сырья, которые могут быть полезными при конструировании печей, нормировании расхода топлива и совершенствовании систем управления теплотехнологическим оборудованием. Они позволят оценить потенциальный резерв экономии топлива в направлении изменения режима работы печи в сторону оптимизации. Работа выполнена в рамках государственного задания, проект № FSWF-2023-0012.

Целью исследования является сокращение расхождений между плановыми и фактическими расходами в медицинских бюджетных учреждениях, а также сокращение времени на корректировку бюджета. Статья посвящена анализу особенностей бюджетирования в медицинских организациях, где необходимо учитывать специфические факторы: высокую степень регулирования, социальную направленность, зависимость от государственного финансирования и внезапные кризисы (например, пандемии). Рассмотрены современные подходы к интеграции цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, в процессы финансового управления. Предложен подход к управлению распределением ресурсов, учитывающий динамичные внешние условия, такие как изменения в законодательстве, миграционные потоки и внедрение новых медицинских технологий. Особое внимание уделено балансу между экономической эффективностью и выполнением социальной миссии здравоохранения, включая механизмы распределения бюджета между профилактикой, первичной помощью и стационарным лечением. Предложена архитектура автоматизированной информационной системы лечебно-профилактических учреждений, объединяющей финансовые, клинические и операционные данные в едином цифровом пространстве. Практическая значимость работы заключается в возможности адаптации предложенных решений для государственных и частных медицинских учреждений, а также в формировании основ для создания интеллектуальных систем поддержки принятия управленческих решений. Результаты исследования способствуют переходу от традиционного классического бюджетирования к гибкому, динамичному управлению ресурсами, обеспечивающему устойчивость медицинских организаций в условиях неопределенности.

Хронические неинфекционные заболевания являются важной медико-социальной проблемой, оказывающей существенное влияние на структуру заболеваемости и смертности населения. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения точности диагностики, персонализации подходов к профилактике и снижению нагрузки на систему здравоохранения. Цель работы - оценка возможности применения современных методов машинного обучения для прогнозирования вероятности развития повышенного артериального давления у взрослых пациентов, наблюдающихся в условиях поликлинического звена. В работе проанализированы обезличенные карты 1843 пациентов. После предварительной обработки, включающей очистку и нормализацию данных, были исследованы следующие алгоритмы: Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, метод K-ближайших соседей и рекуррентная нейронная сеть LSTM. Для верификации качества построенных моделей применялись метрики точности, полноты, F1-мера и ROC-AUC. Результаты апробации показали, что Gradient Boosting и рекуррентная нейронная сеть LSTM наиболее успешно справились с задачей стратификации выборки: пациенты были корректно распределены на группы с отсутствием заболевания, наличием артериальной гипертензии и повышенным риском ее развития. Были показаны ключевые факторы риска - гиперхолестеринемия, неправильное питание и избыток массы тела. Полученные результаты подтверждают целесообразность и перспективность внедрения инструментов машинного обучения, в частности градиентного бустинга и нейросетевых моделей, в клинические информационные системы с целью автоматизированного скрининга артериальной гипертензии и последующего планирования профилактических мероприятий.

В работе рассматривается применение статистических методов авторегрессии - скользящего среднего и интегрированной авторегрессии - скользящего среднего к прогнозированию финансовых временных рядов. Данные модели отличаются тем, что в интегрированной модели в целях обеспечения стационарности берутся не фактические уровни ряда, а разности. Финансовые ряды могут быть как случайными, так и персистентными - зависящими от прошлых значений. Цель работы - обоснование использования моделей авторегрессии - скользящего среднего и интегрированной авторегрессии - скользящего среднего для прогнозирования финансовых временных рядов, исходя из того, зависят ли текущие значения временных рядов от прошлых, иными словами, являются ли временные ряды персистентными. Для осуществления прогнозов в работе использованы методы авторегрессии - скользящего среднего и интегрированной авторегрессии - скользящего среднего, а для определения персистентности временного ряда - метод R/S анализа. Результаты апробированы на четырех индексах крупнейших бирж, метрикой качества прогноза выступила средняя абсолютная ошибка в процентах. Для случайных временных рядов модель авторегрессии - скользящего среднего, в которой не осуществляется взятие разностей, показала лучший результат, чем модель интегрированной авторегрессии - скользящего среднего, которую целесообразно применять для персистентных временных рядов.

Целью работы является получение адекватного автоматического алгоритма дуговой сварки, использующего методы машинного обучения для мониторинга параметров сварки, прогнозирования дефектов шва и автоматической корректировки настроек с целью повышения качества и надежности сварных соединений. Настоящая работа посвящена созданию алгоритма для автоматизации дуговой сварки методом MIG/MAG с применением технологий машинного обучения, в частности модели Random Forest. Разработанная система направлена на непрерывный контроль таких параметров сварки, как температура шва, сила тока, скорость подачи проволоки, расход защитного газа и ширина шва. Основная задача - прогнозирование вероятности дефектов сварного соединения и автоматическая корректировка параметров для их предотвращения, что способствует повышению прочности и долговечности конструкций. Алгоритм реализован на языке Python с использованием библиотек Numpy, Sklearn и Matplotlib и адаптирован для работы в среде Google Colab, что упрощает проведение экспериментов и анализ данных. В ходе тестирования система продемонстрировала высокую точность предсказания дефектов (100%), подтвержденную метриками классификации и анализом ROC-кривой. Предложенный подход обеспечивает оптимизацию сварочных процессов, минимизацию производственных ошибок и открывает перспективы для адаптации к другим видам сварки, что делает его ценным инструментом для промышленного применения.

Цель исследования - повышение надежности работы автоматизированной системы управления складским помещением за счет увеличения среднего времени наработки на отказ и оптимизация ее эффективности путем сокращения времени выполнения цикла обработки изделий и равномерного распределения степени заполнения складских секций с помощью технологий имитационного моделирования. Предложен общий вид имитационной модели складского комплекса, включающий конвейер подачи, модуль динамической сортировки, роботизированные станции обработки, сборки и упаковки, трёхсекционный склад ёмкостью 162 места. Управление реализовано на программируемом логическом контроллере семейства Siemens S7-1500 в среде TIA Portal. Предложенная автоматизированная система управления складским помещением позволяет проанализировать влияние случайного распределения изделий по цветовым потокам на время выполнения цикла программы, а также степень заполнения каждой складской секции, фиксируя моменты возникновения производственных заторов и вынужденных остановок. Такой подход предоставляет инженерам инструмент предварительной оптимизации алгоритмов управления до внедрения в реальные технологические процессы. Также представлены результаты проведенных испытаний пяти различных по количеству партий изделий, продемонстрировавшие рост задержек и вынужденных остановок по мере приближения к лимиту хранения и неравномерного заполнения секций. Проведенный анализ показал накопление статистической ошибки во временя выполнения цикла программы, вызванной взаимодействием конвейеров и роботов. Полученные результаты подтверждают эффективность использования имитационного моделирования для предварительной оптимизации складских операций, демонстрируя снижение времени обработки, уменьшение простоев оборудования и повышение общей надежности системы по сравнению с традиционным процессом разработки систем автоматизации технологических процессов. Применение имитационного моделирования позволяет не только минимизировать риски при запуске реального производства, но и разработать индивидуальные рекомендации по модернизации складской инфраструктуры с учетом выявленных узких мест.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 год.

Издательство

- Издательство

- ИД АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Пенза

- Почтовый адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- Юр. адрес

- 440026, Пензенская обл., г Пенза, ул. Московская, влд. 27

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- E-mail адрес

- edition@rae.ru

- Контактный телефон

- +7 (841) 2304108

- Сайт

- https://rae.ru/ru